Fragmented Realities – nach dem Blau, 2026

In der Postproduktion

Film & Kunst

"Von allen Lagern, die mir gegenüberstehen, habe ich keines gewählt." (E. Ionesco)

Im Verlauf der künstlerischen Praxis erfolgte eine kontinuierliche Erweiterung der Auseinandersetzung mit medialen Ausdrucksformen, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Objektkunst und audiovisuellen Formaten. Die frühe Phase war geprägt von einer objekthaften Herangehensweise, die sich durch symbolische, metaphorische und konzeptuelle Setzungen in raumbezogenen Installationen manifestierte. In einer späteren Entwicklung verlagerte sich der Schwerpunkt zunehmend auf das Bewegtbild, mit besonderem Fokus auf hybride dokumentarische Formen und essayistische Filmstrukturen. Diese Hinwendung reflektiert eine vertiefte Untersuchung narrativer, diskursiver und ästhetischer Strategien im Kontext des dokumentarischen Kinos sowie eine kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Repräsentationsmodellen. Im Rahmen der künstlerischen Forschung wurden theoretische und methodologische Perspektiven integriert, um den intermedialen Charakter der Arbeiten analytisch zu vertiefen und neue Formen ästhetischer Reflexion und Vermittlung zu erschließen.

Essayfilm

Fragmented Realities – nach dem Blau, 2026

Der Film überträgt meine theoretischen Überlegungen zur Fragmentierung von Erzählstrukturen im digitalen Zeitalter in ein audiovisuelles Experiment. Die klassische essayistische Form war schon immer ein Gegenentwurf zum linearen Erzählen, doch in der heutigen Medienlandschaft hat sich diese Struktur durch digitale Technologien und Künstliche Intelligenz radikal verändert.

Wir konsumieren Bewegtbild nicht mehr als abgeschlossene, chronologische Erlebnisse, sondern in zersplitterten Sequenzen: Filme werden pausiert, fragmentiert, über verschiedene Plattformen hinweg rezipiert und durch algorithmische Kuratierung in neue Kontexte gestellt. Medienerfahrung ist heute ein Mosaik aus Fragmenten, Unterbrechungen und Wiederholungen. Diese Ästhetik greift mein Film auf, indem er auf eine klassische Erzählstruktur verzichtet und stattdessen mit Split-Screens, assoziativen Bildmontagen und mehrschichtigen Tonspuren ein hybrides, nichtlineares Erleben schafft.

In meiner künstlerischen Forschung untersuche ich, wie sich der essayistische Film durch digitale Technologien und Künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Das Projekt setzt sich mit der Transformation von Wahrnehmung, Wahrheit und Erinnerung auseinander, wenn Medien durch Algorithmen zersplittert und neu zusammengesetzt werden. Dabei kombiniere ich Experteninterviews und poetische Wortfragmente – teilweise mit KI-generierten Stimmen – mit einem persönlichen Archiv aus Interviews, künstlerischen Installationen und Erinnerungsbildern. Interviews mit Gerd Roscher, Kevin B. Lee, Johannes Gierlinger, Chloé Galibert-Laîné, Eduard Schreiber oder auch Norbert Möslang bereichern die Reflexionen des Films durch ihre unterschiedlichen Perspektiven auf Fragmentierung und Narration.

Diese Auseinandersetzung zeigt, wie sich der essayistische Film an die digitale Fragmentierung anpasst und neue Formen der Narration erschließt. Mein Projekt positioniert sich an der Schnittstelle von Theorie und Praxis und trägt dazu bei, die Rolle des Films in einer zunehmend algorithmisierten Medienlandschaft neu zu denken.

Essayfilm

C'est beau ici, 2015

„Évian-les-Bains/Hochsavoyen/Frankreich. Wenige Kilometer von hier wurde ich geboren. Ein Ort am Genfer See, dessen Mineralwasser ein globaler wirtschaftlicher Erfolg ist.“

Diese Eröffnung des Films setzt den Rahmen für eine tiefgründige Reflexion über Heimat, Erinnerung und Identität. Die geografische Herkunft des Regisseurs – Évian-les-Bains, ein Ort, dessen mineralhaltiges Wasser weltweite Berühmtheit erlangte – wird zum Ausgangspunkt einer filmischen Auseinandersetzung, die sowohl persönliche als auch historische Narrative miteinander verwebt.

Der Film begibt sich auf eine essayistische Reise, die nicht nur zwischen zwei Kontinenten, sondern auch zwischen den Begriffen „Heimat“ und „Zuhause“ pendelt. Im Jahr 1962, während die französische und algerische Regierung die Verträge zur Unabhängigkeit Algeriens unterzeichneten, reflektiert der Film über die komplexen Verhältnisse von Erinnerung und Entwurzelung. Die Geschichte Algeriens, das Ende der Kolonialherrschaft und die gescheiterte Suche nach einer kulturellen Identität werden als historische Rahmenbedingungen in den Film integriert. Dieser Kontext verstärkt die fragmentarische Erzählweise des Films und stellt eine Verbindung zwischen der individuellen Erfahrung des Regisseurs und den kollektiven Traumata der Kolonialgeschichte her.

Der Film wird zu einem filmischen Essay, das sowohl die persönliche Entwurzelung des Regisseurs als auch die fortwährende Rekonstruktion seiner Identität thematisiert. Der Film nutzt fragmentarische Erinnerungsbilder und private Aufnahmen des Vaters in Französisch-Guayana, die kontrastiert werden mit touristischen Aufnahmen des makellosen Kurortes, um die Diskrepanz zwischen einer idealisierten westlichen Welt und der gelebten Realität der postkolonialen Erfahrung zu zeigen. Diese Gegenüberstellungen, gepaart mit der fragmentarischen Erzählstruktur des Films, bilden eine vielschichtige Reflexion über die Konstruktion von Erinnerung und die Suche nach einer individuellen und kulturellen Identität.

Das fragmentarische Format des Films – als essayistische Erkundung – hinterfragt die Glaubwürdigkeit von Bildern und befasst sich mit der Art und Weise, wie Erinnerungen und historische Narrative durch Bilder und Medien konstruiert werden. Durch die Verschiebung zwischen persönlichen Erlebnissen und den kulturellen Erzählungen der Kolonialgeschichte wird das filmische Essay zu einem Raum der Reflexion, in dem die Authentizität und die Wahrhaftigkeit von Erzählungen kontinuierlich hinterfragt werden. Der Film wird so zu einem offenen Dialog zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen den Erinnerungen des Regisseurs und der historischen Bedeutung von Heimat, Entwurzelung und der Konstruktion von Identität.

Am Ende bleibt die Frage: Welche Bilder sind es, die die Wahrheit transportieren? Und welche Erinnerungen sind es, die uns ein Gefühl von Zuhause vermitteln können?

21:35 Min.

Fotofilm

Made in Algeria – Brief an

einen Harki, 2016

Ein filmischer Essay über Erinnerung, Auslassung und koloniale Nachwirkungen

Ein Mann besucht ein Museum, das sich mit der französischen Kolonialgeschichte befasst. In der Ausstellung „MADE IN ALGERIA“ stößt er auf Karten, Dokumente, Exponate – Spuren einer Vergangenheit, die kartographisch gefasst scheint, aber kaum ihre sozialen und psychischen Nachwirkungen auf die Gegenwart thematisiert. Zwischen den Vitrinen beginnt der Mann, die Aussagekraft musealer Praxis zu befragen – was wird sichtbar gemacht, was bleibt unsichtbar? Welche Geschichte wird erzählt – und für wen?

Aus diesem Moment der Irritation entsteht ein Brief. Er richtet sich an einen fiktiven „Harki“, einen jener algerischen Kämpfer, die im Unabhängigkeitskrieg an der Seite Frankreichs standen – und nach dem Krieg oft weder in Algerien noch in Frankreich eine Heimat fanden. Der Brief wird zur narrativen Achse des Films. Er verknüpft historische Brüche mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Spannungen, in denen Integration oft als Verheißung bleibt und sich marginalisierte Biografien im Schatten kollektiver Verdrängung bewegen.

Der Epilog vollzieht einen Zeitsprung: Eine Frau erinnert sich an ihre Schulzeit – und daran, dass der Algerienkrieg im Unterricht kaum vorkam. Es wird deutlich: Geschichte ist nicht, was war, sondern was erzählt wird. Und wer erzählt.

Die Form des Films ist essayistisch: dokumentarisches Material, poetische Verdichtungen, fotografische Stillframes und inszenierte Reflexionsräume durchdringen einander. Die Figuren sind Projektionsflächen, nicht Charaktere – sie tragen Bedeutungen, ohne sie festzuschreiben. Der Film folgt keiner linearen Dramaturgie, sondern entfaltet sich als Denkbewegung zwischen Geschichte, Erinnerung und Gegenwart.

10:22 Min.

Essayfilm

Drei Wege, 2016

In der Mitte der Formen – Ein Trauermarsch für Marker, Liechti und Farocki?

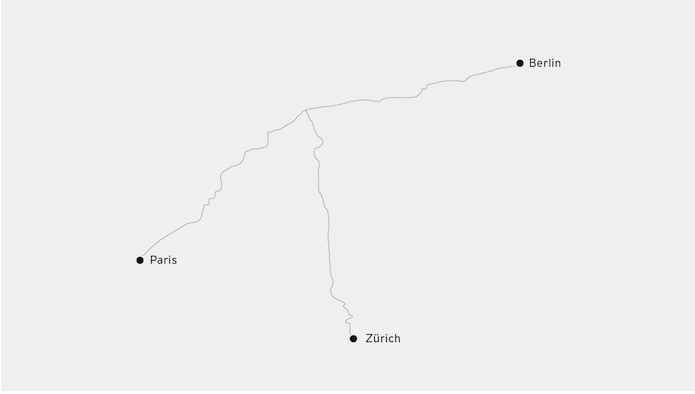

Ausgehend von den Ruhestätten dreier großer Essayisten des Bewegtbildes – Chris Marker in Paris, Peter Liechti in Zürich, Harun Farocki in Berlin – machen sich drei Filmemacher zu Fuß auf den Weg. Jeweils 500 Kilometer legt jeder von ihnen allein zurück, um sich an der geografischen Mitte zwischen den Städten zu begegnen.

Unterwegs sammeln sie Material – nicht gemeinsam, sondern getrennt, jeder in einem anderen Medium: Jonas Matauschek trägt eine Kamera, Nicolas Rossi ein Notizbuch, Emerson Culurgioni ein Tonaufnahmegerät. Bild, Text und Ton entstehen unabhängig voneinander, finden ihre erste Begegnung erst in der Mitte – im Schnitt, im Film, in der Form.

Was als Trauermarsch beginnt, wird zu einer Untersuchung über mediale Autonomie und wechselseitige Abhängigkeit. Die Mitte als Ort des Erinnerns, aber auch als Punkt der Koexistenz – jenseits synchroner Einheit, im offenen Zusammenspiel essayistischer Gesten.

Aus dem OFF:

Ebene TEXT - Chris Marker: Von Paris bis zur Mitte

"Es ist eines von vielen. Alle liegen sie da, die bekannten Köpfe mit schlauen Lebenswerken. Rechts hinten, in einer kleinen Bucht, finde ich ihn – die Winkekatze ist natürlich auch hier. Der Kameramann vom französischen Fernsehen filmt mich."

64:23 Min.

Videoarbeit

Artistic Soliloquy, talking about film theory, 2016

In dieser Videoarbeit werden Fragen zur künstlerischen Praxis aus der Perspektive des Künstlers selbst beantwortet, basierend auf Interviewfragen, die von Journalisten an prominente Filmemacher wie Jean Cocteau, Robert Bresson, Chris Marker, Andrei Tarkowski, Agnès Varda und Jean-Luc Godard gestellt wurden. Diese Fragen thematisieren zentrale filmästhetische und -philosophische Überlegungen zur Rolle des Filmemachers, der künstlerischen Identität und der Funktion von Film im kulturellen Diskurs.

Die Arbeit zielt darauf ab, die Konstruktion der „künstlerischen Persönlichkeit“ und den Selbstreflexionsprozess als treibende Kräfte im kreativen Arbeitsprozess des Filmemachers zu untersuchen. Der Künstler spricht in der Arbeit als Franzose zu seinem deutschen Alter Ego, was eine Metapher für die Auseinandersetzung mit verschiedenen kulturellen Identitäten und künstlerischen Diskursen darstellt. Durch die Rekontextualisierung und Reinterpretation der Fragen an die genannten Filmgrößen wird der künstlerische Prozess selbst als ein ständiger Dialog zwischen Identität, Kultur und Ausdruck thematisiert.

Der Film bewegt sich zwischen den Genres des Kunstfilms, Essayfilms und Experimentalfilms, und stellt die Frage, wie sich diese Formen zueinander verhalten und in welchem Verhältnis sie zur breiteren Filmkunst und zur Gesellschaft stehen. Die Frage nach der Zugehörigkeit und Funktion dieser Filmformate wird im Kontext einer zunehmend multimedialen und digitalen Welt behandelt. Besonders relevant wird dies im Hinblick auf die Demokratisierung der Filmpraxis, da heutzutage nahezu jeder in der Lage ist, Filme zu erstellen und diese in verschiedensten Formaten zu veröffentlichen. Die damit verbundenen Fragen zur Definition und Relevanz von Film als Kunstform sind ein zentraler Diskussionspunkt.

Heinz-Peter Schwerfel argumentiert, dass Kino als „Siebente Kunst“ untrennbar mit dem gesellschaftlichen Diskurs verbunden ist. Diese Position spiegelt sich in der Arbeit wider, da der Film als künstlerisches Medium nicht nur auf die filmtheoretischen Fragen eingeht, sondern auch die gesellschaftliche Rolle des Films in Ausstellungs- und Kunstkontexten hinterfragt. Die Integration von Bewegtbild in Kunstausstellungen und die kontinuierliche Erweiterung der filmischen Praxis in interdisziplinäre Felder werden als Zeichen für die zunehmende Anerkennung des Films als eigenständige Kunstform verstanden.

Die Videoarbeit trägt somit zur Debatte bei, wie Film als Kunst nicht nur die narrative und ästhetische Dimension, sondern auch die kulturellen und sozialen Implikationen seiner Zeit reflektieren und weiterentwickeln kann.

Video Essay

1-22-333, 2013

Die Bildsequenzen sind in einer Weise aneinandergereiht, die es ihnen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren, ohne dass diese Interaktion zwingend erforderlich ist. Der Ton, obwohl er konstant präsent ist und durch abrupte Pausen unterbrochen wird, fungiert als eine sorgfältig konzipierte Klangkollage, die aus kratzigen, impulsiven Geräuschen besteht. Inhaltlich reflektiert das Werk die permanente Entortung, der wir in der Gegenwart zunehmend ausgesetzt sind. Der Prozess des Wandels, auch als „Fortschritt“ bezeichnet, ist allgegenwärtig; das Ziel eines endgültigen Ankommens erscheint obsolet. In Bezug auf Becketts Philosophie des vergeblichen Wartens als Ende jeglicher Handlung, verweigern die dargestellten Momente die Möglichkeit weiterer Entwicklungen, abgesehen von Szenen, die sich durch Dynamik und Bewegung auszeichnen.

In „1-22-333“ kommen keine statischen, „festgehaltenen“ Bilder im klassischen Sinne vor. Die Fotografien, die durch ihre symbolische Darstellung lediglich Momentaufnahmen suggerieren, werden durch extrem verkürzte Videosequenzen ersetzt. Diese Sequenzen sind derart reduziert, dass sie bloße Andeutungen darstellen. Ihre Redundanz führt dazu, dass sie sowohl konkret als auch lebendig wirken, wobei ihre Bedeutung und Gewichtung als Bild in ihrer wiederholten Darstellung entfaltet werden.

3:45 Min.

Video Essay

In Skizzen, 2014

Das Konzept des Projekts basiert auf der Idee eines essayistischen Videos, das sich zugleich in eine Installation transformieren lässt. Die verschiedenen Wirkungsebenen sind so konzipiert, dass sie sowohl im Video als auch in der zugehörigen Installation als erfahrbare Maßnahmen funktionieren. Der Arbeitstitel reflektiert dieses Konzept, da eine Skizze als Präsentation in der Natur des „Nicht-Genres“ des Essayfilms liegt, das ständig in Entwicklung ist und keine feste Endform benötigt. Das Werk wächst und entwickelt sich fortlaufend, und auch wenn es durch ein Intro und Outro strukturiert ist, bleibt es in seiner Gesamtheit ein Zwischenstand.

Zu Beginn sind Bild und Ton voneinander entkoppelt. In einigen Passagen werden Tonfragmente einer Einstellung einer späteren Bildeinstellung zugeordnet, die wiederum ihren passenden Ton zu einer weiteren Bildsequenz erhält. Diese Anordnung scheint zufällig, ist jedoch auf einer sinngemäßen Ebene generiert. Eine der zentralen Passagen wird die „Mitte“ des Films thematisieren, indem Bild und Ton in einem scheinbar harmonischen Einklang miteinander synchronisiert werden.

Wie in meinen früheren Arbeiten, möchte ich das Verhältnis von Bild und Ton (einschließlich Text) immer wieder neu hinterfragen und den Betrachter dazu anregen, seine eigenen Erwartungen zu überprüfen. Ziel ist es, eine Auseinandersetzung mit Fragen wie: „Möchte ich unterhalten werden? Möchte ich etwas Neues erfahren?“ zu provozieren. Inwieweit muss ich mich auf das Gezeigte einlassen, um meine Erwartungen einer Prüfung und einer potenziellen Neubewertung auszusetzen? Wie beeinflussen die gewählten Wörter mein Gedächtnis und meine Wahrnehmung? Wird meine Aufmerksamkeit von den Bildern gefangen genommen?

Für die Umsetzung des Projekts wurde eine Reise durch Indien herangezogen. Daraus entstand ein filmischer Essay, der das Bewusstsein als erweiterte Prozesshaftigkeit revitalisiert und das Konzept des Ankommens im Bewegtsein sowie des „Zuhause im Fortgang“ behandelt. Die Arbeit beginnt mit der Reise und basiert auf den währenddessen gemachten Skizzen.

Einige Wortskizzen, die diesen Prozess begleiten, lauten:

„HEIMAT – Unterwegs merkt man oft erst, dass es der Fahrtwind war, den man vermisste. Ab diesem Punkt wird alles schneller, der Drang, immer früher loszufahren, um das Ankommen noch lange hinauszuzögern, wächst. Es geht darum, eine möglichst weite und tiefe Spur zu hinterlassen. Aber warum sich überhaupt spüren lassen, warum sich nachvollziehbar verhalten? Warum nicht besser die Spur verwischen? Alle Reisenden sind wir füreinander nur Schatten, die den gesetzten Trassen folgen. Wie weit kann ich davon abweichen? Was ist noch ungesehen? Was wurde noch nicht betreten?“

10:22 Min.

Textzeichnung

Rahmenbedingungen, 2014

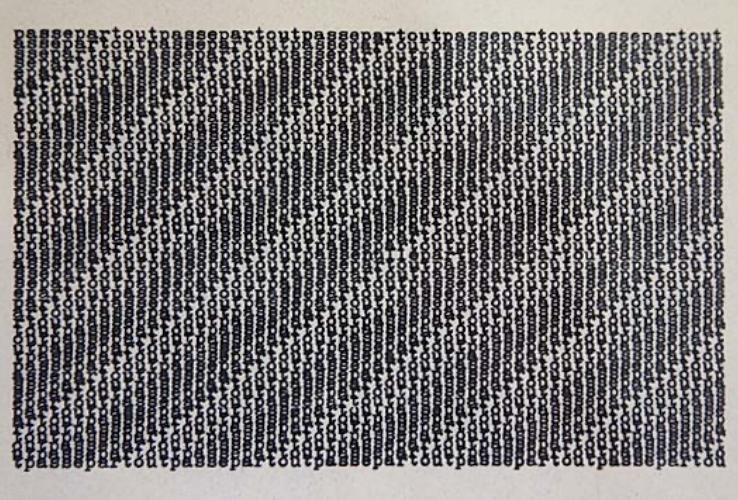

In dieser Arbeit wird eine wiederkehrende Serie des Wortes „passepartout“ mittels Schreibmaschine auf Papier reproduziert. In einer linearen Anordnung zwischen Formalismus und konkreter Poesie pendelnd, erscheint das Gesamtbild aus der Distanz zunächst wie ein schlichtes Rechteck. Bei näherer Betrachtung jedoch offenbart sich das einzelne Wort. An einer zentralen Stelle innerhalb der Reihe wird das Wort „passepartout“ durch eine Abweichung ersetzt: „passenulle-part“ – was so viel wie „passt nirgends hinein“ bedeutet.

Die Arbeit spielt mit der ambivalenten Bedeutung des Begriffs „Passepartout“. Einerseits bezeichnet dieser Begriff ein funktionales Objekt zur Zentrierung von Bildinhalten. Andererseits wird in der Arbeit die wörtliche Übersetzung aus dem Französischen – „passt überall (hin)“ – einer paradoxen Dopplung unterzogen. Das Passepartout selbst erfüllt nicht mehr seinen ursprünglichen Zweck. Stattdessen wird das deplatzierte Schriftbild zur neuen Form des Passepartouts: Es umschließt die essenzielle Bedeutung der Abweichung, indem es das Zentrum des Begriffs neu fokussiert und eine unerwartete Verschiebung im Verständnis des Wortes provoziert.

Installation

Vom Erholungsfeuchtraum, welchen mein Vater nie bauen durfte, 2014

Im Jahr 2007 begann das Gespräch zwischen meinem Vater und mir über seinen Wunsch, einen Swimmingpool zu bauen. Wie jedes Jahr verbrachte ich einen Aufenthalt in Französisch-Guayana, wo mein Vater trotz seines fortgeschrittenen Alters weiterhin unermüdlich arbeitete. Der Pool sollte für ihn ein Raum der Ruhe und Erholung werden, ein Rückzugsort, den er sich nach einem Leben voller vielfältiger und oft bewegter Erfahrungen auf verschiedenen Kontinenten endlich gönnen wollte.

Über die Jahre hinweg wurde das Thema immer wieder aufgegriffen, doch die Umsetzung des Projekts verzögerte sich immer weiter. Die Baugenehmigung schien in den Behörden immer wieder ins Leere zu laufen, was meinen Vater zwang, den Antrag immer wieder zu stellen. In Französisch-Guayana, einem Land, dessen Verwaltung von Korruption und Vetternwirtschaft geprägt ist, war der bürokratische Prozess oft langwierig und von Zurückhaltung geprägt – besonders wenn es um die Anliegen eines „Metros“ ging.

Für meinen Vater wurde der Pool mehr als nur ein Symbol für die ersehnte Ruhephase im Alter. Er verwandelte sich zu einem Zeichen gescheiterter Hoffnungen und immer wieder verschobener Träume, zu seiner „Insel“, einem Ort der Erinnerung und des Glaubens an eine Zukunft, die ihm nicht vergönnt war.

In meiner Installation „Vom Erholungsfeuchtraum, welchen mein Vater nie bauen durfte“ rekonstruierte ich den Pool als Teil einer künstlerischen Arbeit. Die Audioebene der Installation setzt sich mit den Briefwechseln zwischen meinem Vater und den Behörden auseinander, die die bürokratische Auseinandersetzung und die emotionalen Spannungen um das nicht verwirklichte Projekt widerspiegeln.

Installation

Synapothnescontes, 2014

„Synapothnescontes“ (die Gemeinsamsterbenden) ist der Titel einer Komödie des antiken Philosophen Diphilos. Die Arbeit besteht aus DIN-genormten Schwimmflügeln, die über Luftstöpsel miteinander verbunden sind, sodass eine wechselseitige Formation entsteht.

Die Schwimmflügel fungieren als Metapher für das Überleben und als Behelfsmaßnahme, um den Untergang zu vermeiden. Der Titel verweist auf die vollständige Abhängigkeit des Individuums vom Anderen. In Diphilos' Komödie geht es um ein Paar, das entschlossen ist, lieber gemeinsam zu sterben, als sich zu trennen. Diese emotionale Bindung ist ebenso stark wie die physische. In der Arbeit wird dies durch das Bild des Ausstöpselns einer Luftkammer verdeutlicht, was zur Entleerung der anderen Schwimmflügel führen würde.

Durch die Aneinanderreihung der Flügel entstehen geometrische Linien, die im Raum schweben und die Zerbrechlichkeit und die fragile Balance dieser Verbindung symbolisieren. Die Installation spiegelt die Ambivalenz zwischen Rettung und Zerstörung wider und untersucht die Grenzen von Abhängigkeit und Autonomie in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Installation

Repkeyen, 2010

Ein indigener Stamm in Französisch-Guayana wird gebeten, seine alten Zahnbürsten gegen neue auszutauschen. Diese werden gesammelt und in handelsüblichem PVC-Folie verpackt.

Die industrielle Verpackung und der Akt des Einschweißens verweist auf das vorherrschende Wirtschaftssystem, das auf Produktion und Konsum basiert. Die Zahnbürsten fungieren als Brücke zwischen diesem System und den betroffenen Menschen, die in der Arbeit thematisiert werden. Sie symbolisieren zugleich die Lebenssituation der indigenen Bevölkerung und erzeugen durch den Gegensatz zur industriellen Verpackung, die dem Betrachter eigentlich die Unbenutzbarkeit eines Produkts suggeriert, eine Reaktion, die zwischen Überraschung und Ablehnung schwankt.

Diese Arbeit hinterfragt die bestehende Macht- und Ressourcenverteilung, die auch heute noch eine Herausforderung für viele ehemalige Kolonialgebiete darstellt. Sie übt Kritik an der fortschreitenden Kultur des Überflusses in westlichen Gesellschaften, die auch weiterhin auf ungleiche Weise wächst und sich ausbreitet.

Fotografie

Exits <> Wounds, 2010

Die Arbeit umfasst eine zweiteilige Bildserie mit dem Titel wounds in unterschiedlichen Formaten sowie das Einzelbild exits. Wounds thematisiert die Eindrücke eines südamerikanischen Territoriums, das aufgrund seiner kolonialen Geschichte in das französische Staatsgebilde eingegliedert wurde. Es handelt sich um ein Gebiet, das für viele Franzosen eine Art „Exil“ darstellt, in dem sie versuchen, eine neue Lebensperspektive zu erlangen. Die Faszination für das Exotische, die Neugier auf das „Fremde“, führt sie in diese entlegene Region, doch trotz der unterschiedlichen geografischen und kulturellen Kulissen holt die Realität das Individuum oftmals wieder ein. Hierbei kommt es zu einer dialektischen Auseinandersetzung mit der Erfahrung der Enttäuschung und Frustration, wenn nach Jahren der Hoffnungen und Misserfolge genau jene Aspekte als negativ empfunden werden, die zuvor als Anreiz dienten, das Land zu betreten. Resignation, Isolation und soziale Entfremdung sind mögliche Nährböden für die Entstehung einer spezifischen Form des „Neo-Rassismus“, der in der sozialen Struktur dieser Region verankert sein könnte.

Das Einzelbild exits stellt durch die abgeworfenen Bauteile der Ariane-Rakete eine metaphorische Reflektion auf die Ambivalenz kolonialer und postkolonialer Beziehungen. Es verweist auf die geopolitische und wirtschaftliche Dimension der französischen Präsenz in Französisch-Guayana: Die Raumfahrtbasis, als eines der wenigen Prestigeprojekte Frankreichs in Übersee, bleibt eine Quelle beträchtlicher ökonomischer und politischer Bedeutung. Die Tatsache, dass Frankreich dieses Gebiet nicht aufgeben wird, solange die wirtschaftliche Rentabilität durch die Raumfahrtindustrie gewährleistet ist, verdeutlicht die fortbestehende koloniale Logik. Dieses Projekt, das als Symbol der „europäischen“ Technologiedominanz inszeniert wird, verweist auf die tiefer liegenden strukturellen Probleme im Umgang mit kultureller Differenz und Identität.

In beiden Arbeiten wird eine kritische Perspektive auf die anhaltende koloniale Präsenz und die fortwährende kulturelle Diskrepanz zwischen den Akteuren formuliert. Neben den ökologischen und technischen Implikationen der Weltraumbasis, wie etwa die Umweltzerstörung durch Raketenstarts und den damit verbundenen Energieverbrauch, wird die Frage nach der kulturellen Relevanz der postkolonialen Verhältnisse aufgeworfen. Der konzeptionelle Ansatz der Arbeit thematisiert die anhaltende politische Dominanz durch die französische Staatsmacht und beleuchtet die anhaltende Fragmentierung der Gesellschaften in Französisch-Guayana. Die Arbeit verweist auf das Fehlen einer tatsächlichen kulturellen Integration und die Existenz von Parallelgesellschaften, die in einem gemeinschaftlich geteilten Raum leben, aber gleichzeitig voneinander getrennt und durch Ignoranz geprägt sind.

Im Kontext der Kunstgeschichte und -theorie erfasst die Arbeit eine kritische Auseinandersetzung mit kolonialer Geschichte und den postkolonialen Spuren, die sich in heutigen politischen und kulturellen Strukturen manifestieren. Die Symbolik von „exits“ und „wounds“ artikuliert die Widersprüche einer globalisierten Welt, die nach wie vor von den ökonomischen und kulturellen Erbschaften der Kolonialzeit geprägt ist.

Lyrik

Beitrag für die Zeitschrift

Micronaut "Modern life is rubbish" von Julien Gremaud, 2012

Soft-cover, 192 x 270 mm 20 pages, Images 19 BW 150 copies SOLD OUT CHF 10 / EUR 10 / 10 $.