Vermittlung

Zwischen Akademie, Institution und Schule

Kuratorische Arbeit im Kontext internationaler Filmfestivals; Konzeption und Moderation von Filmreihen, Panels und Symposien; Lehrtätigkeit an Universitäten und im schulischen Bereich mit Schwerpunkt auf Kunst, Film und Philosophie; künstlerisch-wissenschaftliche Praxis an der Schnittstelle von Theorie und ästhetischer Produktion.

Lehre

Lehre an der Universität

Erfahrungen in der Hochschullehre bestehen sowohl im Bereich der Kunstpraxis als auch der Kunsttheorie. Im Rahmen verschiedener Lehrveranstaltungen wurden eigenständig Kurse konzipiert und geleitet, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des Films und der Medienkunst auseinandersetzten.

Ein Beispiel hierfür ist der Kurs „Essai<>Critique, Essayismus als Kunstform und Antiform“, gehalten im Kontext der Fachklasse EXPANDED CINEMA unter der Leitung von Prof. Clemens v. Wedemeyer. Im Mittelpunkt stand die Untersuchung der flexiblen Form des Essayfilms anhand verschiedener filmischer Beispiele, mit besonderem Fokus auf die Entwicklung dieser Form und ihre Übergänge zu Genres wie Research-Art, Dokumentarfilm und Experimentalfilm. Der Kurs schloss mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung essayistischer Praktiken.

Ein weiterer Kurs, „Von (bemühten) Randgebieten der Kunst: Der Amateurfilm im digitalen Zeitalter“, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Christina Natlacen konzipiert. Thematisiert wurden die Diskurse um den Amateurfilm, insbesondere unter den Bedingungen des digitalen Zeitalters. Im Zentrum stand die Reflexion über die veränderte Wahrnehmung und die medienhistorische Bedeutung des Amateurfilms im Kontext digitaler Technologien.

Im Seminar „Experiment Bild – Sofortzugriffe auf Erinnerung und Zukunftsperspektive“ setzten sich Studierende mit der Wahrnehmung von Zeit auseinander und realisierten eigenständige Videos, die Wechselwirkungen von Bild, Text und Ton untersuchten.

Das Seminar „Von der Geste bis zum (multimedialen) Wort“ widmete sich der Erforschung der Rolle von Gesten und Sprache in der Kunst. Die Lehrveranstaltung unterstützte die Entwicklung individueller Ausdrucksformen und ermöglichte die Umsetzung eigener künstlerischer Projekte.

Allen Kursen gemeinsam war ein interdisziplinärer Ansatz, der Theorie und Praxis miteinander verband und die Studierenden dazu anregte, eigene künstlerische Positionen zu entwickeln und zu erproben.

Kuration

DEFA Matinee beim DOK Leipzig

Anlässlich des 80. Geburtstags des Dokumentarfilmers Eduard Schreiber kuratierte ich gemeinsam mit Ralph Eue die Matinee „Eduard Schreiber – Chronist und Filmessayist“ im Rahmen von DOK Leipzig. Gezeigt wurden zentrale Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen, darunter Wissen Sie nicht, wo Herr Kisch ist? (1985), The Time is Now – Jetzt ist die Zeit (1987), Östliche Landschaft (1991) und Zone M (2000). Die Veranstaltung war auch eingebettet in meine filmwissenschaftliche Forschungsarbeit, im Zuge derer ein Gespräch mit Eduard Schreiber stattfand.

Filmvermittlung

Filmreihe

Die Filmreihe Temporal Disorder widmete sich nicht-linearen Zeitstrukturen im Film und deren Einfluss auf Wahrnehmung und Erinnerung. Im Zentrum stand die Verschränkung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft jenseits chronologischer Ordnungen. Ausgangspunkt war die Frage nach zeitlicher Präsenz in künstlerischer Produktion und Rezeption. Ich kuratierte die Reihe gemeinsam mit Clemens von Wedemeyer in Verbindung mit der Ausstellung The Present Order an der GfZK Leipzig.

Filmkollektiv

Filmische Initiative Leipzig (FILZ)

Die Filmische Initiative Leipzig wurde 2014 von Lena Richter, Gottfried Binder, Jonas Matauschek, Emerson Culurgioni und Nicolas Rossi gegründet. Sie etablierte sich als bedeutende hybride Plattform an der Schnittstelle von Film und zeitgenössischer Kunst. Im Rahmen der Initiative wurden Veranstaltungen wie Workshops, Vorträge und Autorengespräche organisiert und moderiert sowie ein Netzwerk von Akteur*innen aufgebaut, um den interdisziplinären Austausch zwischen Theorie und Praxis zu fördern.

Konzipiert und umgesetzt wurden transdisziplinäre Programme, die verschiedene Genres wie Dokumentarfilm, Film- und Videoessay, fiktionalen Film, Fotofilm, Textfilm und Videokunst miteinander verbanden. Im Zentrum stand das Anliegen, neue Schnittmengen sichtbar zu machen und bestehende Genres hinsichtlich möglicher Neudefinitionen kritisch zu reflektieren. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der aktiven Einbindung von Filmemacher*innen, um theoretische Konzepte aus der Praxis heraus weiterzuentwickeln und zu hinterfragen.

Im weiteren Verlauf formierte sich die Gruppe als Kollektiv unter dem Namen FILZ. 2015 realisierte ein Teil der Mitglieder die erste Produktion unter dem Titel „Drei Wege“. An Planung, Organisation und Koordination dieses Projekts bestand eine maßgebliche Mitwirkung durch zentrale Mitglieder des Kollektivs.

Die Filmische Initiative besteht heute in veränderter Form fort und fungiert als Netzwerk von Filmemacher*innen, die weiterhin gemeinsame Filmprojekte und Veranstaltungen realisieren.

Festivalarbeit

Ausrichtung einer Biennale für Bewegtbild

Im Rahmen der internationalen Konferenz „.move ON“, die vom Werkleitz – Institut für Künstlerische Bildmedien organisiert wurde und in Halle (Saale) stattfand, war ich als Mitorganisator und verantwortlicher Kurator tätig. Zu meinen Aufgaben gehörten die Akquise internationaler Referenten, die Programmplanung, die Budgetüberwachung sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Ich übernahm zudem die Moderation der Veranstaltungen. Die Konferenz behandelte die aktuellen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der audiovisuellen Medien, mit einem Fokus auf interaktive und audiovisuelle Technologien. Ziel war es, neue Ideen und Perspektiven für die Unterhaltungsbranche sowie die Medienkunst zu entwickeln und die Herausforderungen der digitalen Medienrevolution zu beleuchten.

Bildungsprojekt

Künstlerische Strategien als Oberstufen-Kurs

„Vertigo“ war ein kulturelles Bildungsprojekt, das Schülerinnen und Schüler dazu anregte, über Normen, psychische Gesundheit und Neurodivergenz nachzudenken – sowohl aus einer künstlerischen als auch aus einer spielerischen Perspektive. Im Rahmen dieses Projekts wurden die Teilnehmenden zur Ausstellung „Disruptions“ im Kunstraum HAUNT eingeladen, um sich mit den ausgestellten Arbeiten auseinanderzusetzen und anschließend eigene künstlerische Arbeiten zu entwickeln.

Vom 11. Oktober bis zum 9. November 2025 fand die Ausstellung „Disruptions“ im Kunstraum HAUNT statt. Der Workshop begann mit einem Besuch der Ausstellung und einem Austausch mit den beteiligten Künstler*innen. Die Schülerinnen und Schüler reflektierten über psychische Gesundheit und Neurodivergenz aus einer feministischen Perspektive und beschäftigten sich mit den unsichtbaren, oft stigmatisierten Aspekten dieser Themen. Ziel war es, ein Bewusstsein für abweichende Wahrnehmungsweisen und Denkmodi zu entwickeln, die in den Werken sichtbar wurden. Dabei stand Performance im Mittelpunkt, und die Auseinandersetzung mit der Selbstbehauptung und -definition in den Narrativen der Arbeiten war ein zentraler Aspekt.

Im Anschluss an den Besuch und Austausch erhielten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, mit künstlerischen Methoden über ihre eigenen Erfahrungen mit Normen, Ausschluss und psychischer Gesundheit zu reflektieren. Über mehrere Workshop-Termine hinweg sollten sie eigene Projekte in einem Medium ihrer Wahl entwickeln. Der Schwerpunkt lag dabei auf Erzählung und Performance. Der kreative, teils autobiografische Zugang zum Thema regte die Schülerinnen und Schüler zur eigenständigen Arbeit an.

In Absprache mit Jakub Šimčik, einem bildenden Künstler und Performer, und der psychologischen Psychotherapeutin Nicole Florschütz, wurden die Workshop-Termine in der Schule festgelegt. Diese Kompaktseminare boten Raum für Feedbackrunden, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten reflektierten. Ergänzend dazu kamen theaterpädagogische Übungen zum Einsatz, die den Körper aktivierten und Empathie sowie Perspektivübernahme schulten. Rollenspiele förderten das Bewusstsein für eigene Werte und ermöglichten den Teilnehmenden, sich mit performativen Techniken und Methoden auseinanderzusetzen.

Die Ausstellung „Disruptions“ wurde von der Künstlerin und ehemaligen Professorin Alba D’Urbano kuratiert. Abgeschlossen wurde das Projekt mit einer schulinternen Ausstellung, in der die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler präsentiert wurden. In einem feierlichen Akt wurden die Werke auf ihre ästhetische und inhaltliche Aussagekraft hin reflektiert.

Bildungsprojekt

Interdisziplinäres Modellprojekt im Kunstunterricht am Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium, Berlin

Im Kunstunterricht des Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasiums wurde unter der Leitung von Nicolas Rossi ein interdisziplinäres Projekt entwickelt, das Architektur, politische Bildung und philosophische Fragestellungen miteinander verband. Als Kunst- und Philosophie-Lehrer gestaltete Rossi den Unterricht so, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur künstlerische Gestaltungskompetenzen entwickelten, sondern auch politische und gesellschaftliche Themen reflektierten.

Im Rahmen des Projekts sollten die Schülerinnen und Schüler Modelle von Bushaltestellen entwerfen, die sowohl funktional als auch symbolisch die soziale und kulturelle Identität ihrer jeweiligen Umgebung widerspiegeln. Der Ansatz förderte die freie Entfaltung kreativer Ideen ohne die üblichen Beschränkungen finanzieller und praktischer Realitäten.

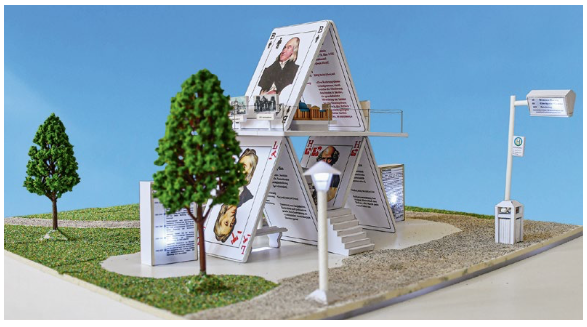

Ein zentrales Beispiel des Projekts ist die Haltestelle „Demokratie“, die das Motiv eines Kartenhauses aufgreift. Dieses Symbol steht für die Zerbrechlichkeit demokratischer Strukturen, ein Thema, das sowohl aus der Perspektive der Kunst als auch der Philosophie und politischen Theorie behandelt wurde. Leon Katarzynski, ein Schüler der 11. Klasse, integrierte in seinen Entwurf philosophische und politische Überlegungen, die im Philosophieunterricht behandelt wurden. Auf den dargestellten Karten finden sich Referenzen zu zentralen Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke und Jeremy Bentham – Denker, die für die Entwicklung moderner Demokratie und deren Prinzipien wie Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte maßgeblich waren.

Besondere Bedeutung hatte der Einfluss des Philosophieunterrichts auf die Gestaltung der Informationstafeln. Diese sollten nicht nur eine ästhetische Erfahrung bieten, sondern auch als Vermittlungsinstrumente dienen, die den Wartenden eine aktive Auseinandersetzung mit den Grundwerten der Demokratie ermöglichen. In der oberen Etage des Modells wurde eine Ausgabe des Grundgesetzes integriert, und im angrenzenden Parkbereich wurden zwei Bank-Modelle installiert, die zentrale Artikel des Grundgesetzes thematisieren.

Die Schüler*innen konnten so nicht nur ihre künstlerischen Fähigkeiten im Bereich Modellbau und Gestaltung entfalten, sondern auch tiefer in die philosophischen und politischen Fragestellungen eintauchen, die im Unterricht behandelt wurden. Der interdisziplinäre Ansatz ermöglichte eine umfassende Reflexion über Demokratie, ihre Geschichte und ihre Bedeutung in der heutigen Gesellschaft.

Durch diese innovative Verknüpfung von Kunst, Philosophie und politischer Bildung zeigt das Projekt „Nächster Halt: Demokratie“ auf, wie wichtig es ist, ästhetische, intellektuelle und gesellschaftliche Fragen in der schulischen Bildung miteinander zu verbinden. Es stellt ein exemplarisches Beispiel für den Wert interdisziplinären Lernens und für die Förderung von kritischem Denken und kreativer Problemlösung dar.

Bildungsprojekt

Im Dschungel mit Henri Rousseau

Während der Pandemie und der Schulschließungen entwickelte ich eine interaktive Kunstunterrichtseinheit, die den Schülerinnen und Schülern ermöglichte, ihre künstlerischen Fähigkeiten durch mediengestützte Aufgaben zu erweitern. Dabei stand das Werk von Henri Rousseau und seine berühmten Dschungelbilder im Fokus. In der ersten Phase sammelten die Schüler Eindrücke eines fiktiven Ausstellungsraums und gaben ihre Wahrnehmung in einer Audiodatei wieder. In Phase zwei analysierten sie die Farbkompositionen von Rousseaus Dschungelbildern und fertigten eine Farbstudie an. Abschließend setzten sie exotische Pflanzen in farbigen Skizzen um und erstellten eine Malcollage. Diese Aufgaben förderten ihre gestalterischen Fähigkeiten und den kreativen Austausch untereinander, trotz der Herausforderungen des digitalen Lernens.

Bildungsprojekt

Projekt: Heimat

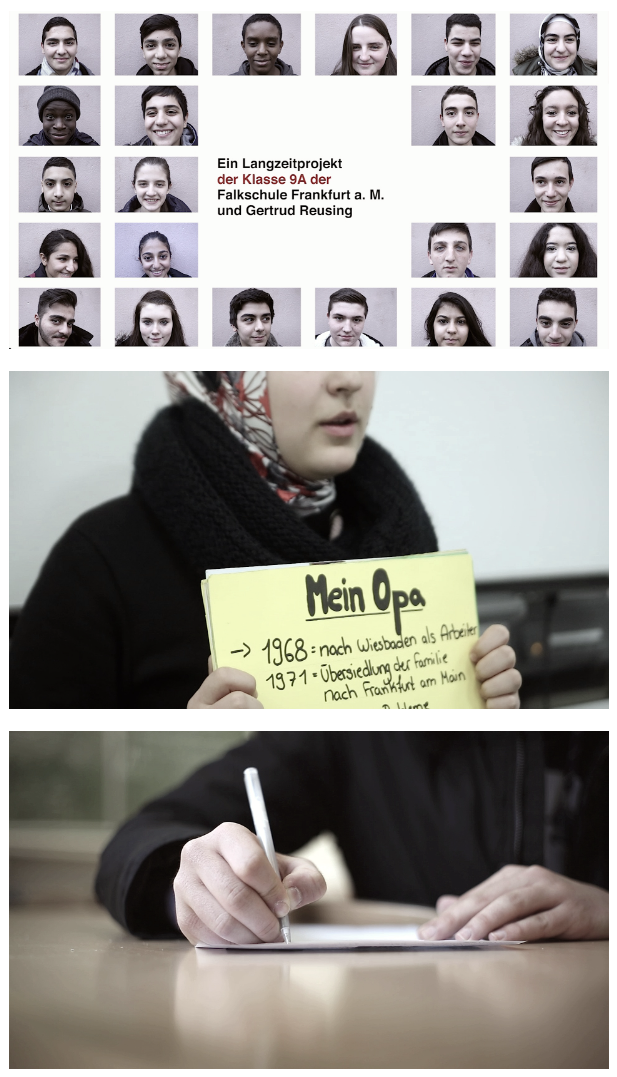

In Zusammenarbeit mit Nadine Neuhäuser wurde das Video PROJEKT: HEIMAT entwickelt, das als Ergebnis eines Workshops mit einer Schulklasse der Falkschule Frankfurt entstand. Dieses Projekt hat die Endrunde des nationalen Wettbewerbs »Kinder zum Olymp« erreicht.

Der Workshop zielte darauf ab, den Schülerinnen und Schülern – viele von ihnen mit Migrationshintergrund – einen Raum zu bieten, in dem sie sich mit Fragen von Heimat, Identität und Entwurzelung auseinandersetzen konnten. Die oft komplexe und vielschichtige Erfahrung von Kindern, die in einem multikulturellen Umfeld aufwachsen oder die Migrationserfahrungen ihrer Familien weitertragen, wurde im Projekt künstlerisch verarbeitet. Der Begriff „Heimat“ wurde dabei nicht nur als geografischer Ort, sondern auch als kulturelles und emotionales Konzept hinterfragt, das für viele dieser Kinder immer wieder neu definiert werden muss.

Das Video, das aus den individuellen Perspektiven der Schüler*innen entstand, bietet eine Reflexion über den Verlust und das Finden von Heimat in einer zunehmend globalisierten Welt. Es beleuchtet die Schwierigkeiten und Herausforderungen von Entwurzelung, die Suche nach Zugehörigkeit und die Frage, wie kulturelle Identität in einem fremden Kontext bewahrt werden kann. Das Projekt gibt den Kindern eine Stimme und ermöglicht es ihnen, ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen zu äußern.

Die Teilnahme am Wettbewerb bietet den Schülerinnen und Schülern nicht nur die Möglichkeit, ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten, sondern auch, ihre Erfahrungen auf nationaler Ebene sichtbar zu machen. Durch die Präsentation ihrer Arbeit wird das Projekt zu einem Beitrag zur Diskussion über Integration, Identität und die Bedeutung von Heimat in einer pluralistischen Gesellschaft.