24

JUL

2019

Was der Blick nicht sagt: Der forschende Film von Paravel & Castaing-Taylor

Diesen Sommer zeigt das silent green Kulturquartier in Berlin die erste umfassende Retrospektive der beiden Filmemacherinnen und Anthropologinnen Véréna Paravel und Lucien Castaing-Taylor. Unter dem Titel Breathing Matter(s) versammelt die Ausstellung zentrale Arbeiten des Duos – Filme und Installationen, die weit über das dokumentarische Genre hinausweisen. Was hier entsteht, ist kein klassisches Erzählen, sondern eine immersive Erfahrungsarchitektur zwischen Bild, Körper und Bewusstsein.

Paravel und Castaing-Taylor stehen für ein Kino, das sich dem erklärenden Zugriff entzieht. Als Anthropolog*innen – Castaing-Taylor auch Gründer des Sensory Ethnography Lab in Harvard, Paravel zudem als Fotografin tätig – haben sie sich bewusst von der sprachbasierten Repräsentation kultureller Erfahrung abgewendet. Ihr Ziel ist ein Film, der nicht übersetzt, sondern spürbar macht – roh, poetisch, forschend.

Ein herausragendes Beispiel ist die Installation „Commensal“, basierend auf ihrem Film Caniba (2017). Im Zentrum steht Issei Sagawa, ein verurteilter Kannibale, der in Japan mit seiner Tat offen lebt. Die Kamera bleibt unnachgiebig nah, der Film verzichtet vollständig auf erklärende Instanzen. Kein Voice-Over, keine Distanzierung. Die ethische Spannung entsteht gerade durch das Aushalten dieser Nähe – und durch das Vertrauen, dass das Bild selbst trägt.

Noch unmittelbarer tritt diese Denkfigur in „De Humani Corporis Fabrica“ zutage: Die Arbeit zeigt medizinische Spezialaufnahmen aus Pariser Krankenhäusern – chirurgische Eingriffe, Arterien, Organe in Nahaufnahme. Der menschliche Körper wird hier nicht metaphorisch, sondern ganz wörtlich zum Austragungsort existenzieller Fragen. In einer besonders eindrücklichen Szene blickt eine Kamera reglos in den Empfang einer Notaufnahme. Im Off berichtet eine Ärztin von ihrem Alltag zwischen Leben und Tod. Das Gezeigte tritt zurück – und doch entsteht ein Raum von ungeheurer Dichte. Was wirkt, ist nicht das Sichtbare selbst, sondern das, was zwischen Bild und Sprache aufscheint – das ungesagte Dritte. Hier entfaltet sich, ganz im Sinne des Essayistischen, ein Raum der Zwischenbedeutung: ein tertium datur. Zwischen Roland Barthes’ drittem Sinn – einem kaum greifbaren Überschuss, der zwischen den Bildern vibriert – und Arnold Hausers dritter Bedeutung als historisch eingebetteter Tiefenschicht entfaltet sich ein Raum, in dem das Kino von Paravel & Castaing-Taylor nicht nur zeigt, sondern spürbar denkt.

Dass diese Arbeiten nun endlich in Berlin zu sehen sind, ist mehr als ein Glücksfall. Die Betonhalle des silent green bietet mit ihrer archaisch-kühlen Architektur genau den Resonanzraum, den diese Filme benötigen: offen, nachhallend, körperlich. Hier verwandelt sich Film in Raum, in Erfahrung, in einen Zustand zwischen Denken und Fühlen.

Breathing Matter(s) ist ein Gegenentwurf zu einer überhitzten Bildkultur. Keine Erklärung, kein Urteil, keine Eindeutigkeit – stattdessen ein fragendes Sehen, das offen lässt, was sichtbar wird. Eine filmische Erfahrung, die sich nicht verbrauchen lässt, sondern weiterarbeitet – im Kopf, im Körper, im Raum.

Retrospektive von Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor

silent green Kulturquartier, Berlin

22

JUL

2019

Keep Scrolling – Affekt, Algorithmus und die Ästhetik des Endlosen

In der Ära der Kurzvideoplattformen wie TikTok, Reels und YouTube Shorts entstehen neue Formen audiovisueller Rezeption, die klassische filmische Zeitstrukturen herausfordern. Wie lange wir schauen – und warum wir nicht aufhören – wird dabei zur entscheidenden Frage. Die empirische Studie

„Keep scrolling: An investigation of short video users’ continuous watching behavior“

von Qi Zhang, Yuling Wang und Shaizatulaqma Kamalul Ariffin liefert einen präzisen Blick auf diese Praxis – und verdient Aufmerksamkeit über den engen Rahmen wirtschaftspsychologischer Forschung hinaus.

Die Autor*innen verbinden die Theorie der Konsumwerte (TCV) mit dem Cognitive–Affective–Behavior (CAB)-Modell, um zu analysieren, wie kognitive Bewertungen (z. B. wahrgenommene Qualität oder sozialer Nutzen) emotionale Zustände wie Zufriedenheit oder Abhängigkeit formen – und wie diese wiederum das fortgesetzte Sehen beeinflussen. Besonders bemerkenswert: Werbung kann diesen affektiven Zustand stören, vor allem wenn sie als irritierend wahrgenommen wird – ein Befund, der nicht nur aus ökonomischer, sondern auch aus medienästhetischer Perspektive relevant ist.

Aus filmwissenschaftlicher Sicht öffnet sich hier ein spannender Diskursraum:

Die Ästhetik des Kurzvideos – flüchtig, affektiv, repetitiv – erzeugt neue Formen der Aufmerksamkeit, die sich nicht mehr entlang linearer Narration, sondern entlang algorithmischer Rhythmen entfalten. Das „endlose Weiterschauen“ ist nicht nur Verhalten, sondern auch Ausdruck einer zeitgenössischen Bildkultur, in der das Verhältnis von Subjekt und Bewegtbild neu verhandelt wird.

Im Sinne eines essayistischen Denkens lässt sich die Studie als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen zur Affektökonomie digitaler Bilder, zur Fragmentierung von Zeit, zur Überblendung von Konsum und Kontemplation lesen. „Keep scrolling“ – das ist nicht nur eine Handlungsempfehlung aus dem Interface, sondern auch ein Imperativ unserer Zeit.

Studie lesen:

Qi Zhang, Yuling Wang, Shaizatulaqma Kamalul Ariffin (2024):

Keep scrolling: An investigation of short video users’ continuous watching behavior.

18

JUN

2019

Henry Fonda for President – Essayfilm über ein imaginiertes Amerika

Alexander Horwaths Henry Fonda for President ist weniger Biografie als Versuchsanordnung: ein dreistündiger Essayfilm, der von Henry Fonda ausgehend eine vielschichtige Reflexion über die Vereinigten Staaten entfaltet – als historische Realität, als mediales Konstrukt, als imaginierte Idee.

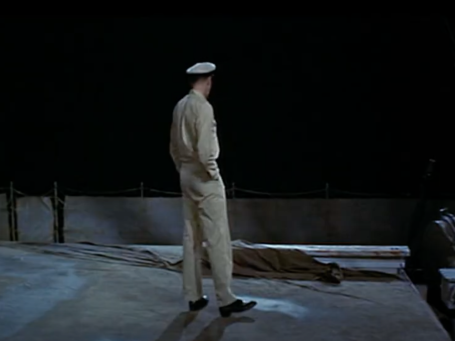

Das Essayistische dieses Films zeigt sich in der Form: Archivbilder, Landschaftsaufnahmen, Interviewzitate und persönliche Erinnerungen werden nicht dokumentarisch geordnet, sondern assoziativ verschränkt. Horwaths Voice-over – ruhig, reflektierend, europäisch geprägt – ergänzt sich mit Originaltönen aus einem Gespräch Fondas von 1981. Die Montage folgt keiner dramatischen Logik, sondern einer geistigen Bewegung: Fonda als Figur und Schauspieler wird zum Medium, durch das sich politische und kulturelle Umbrüche erzählen lassen.

Der Film begreift Kino nicht als Abbildung, sondern als Denkraum. Fondas filmisches Erbe – seine Rollen als Farmer, Richter, Präsident – verschmilzt mit historischen Wegmarken zu einem Gewebe aus Zeichen, Gesten, Blicken. Henry Fonda for President ist dabei zutiefst subjektiv, aber nicht beliebig: Er setzt auf Nähe und Distanz zugleich, auf kritische Empathie.

Horwaths essayistische Methode ist nicht retrospektiv belehrend, sondern tastend und offen: Die Geschichte der USA erscheint nicht als fertiges Narrativ, sondern als fragiles, immer wieder neu zu lesendes Archiv. Der Film ruft weniger nach Antwort als nach Aufmerksamkeit. Er macht das essayistische Denken im Kino sichtbar – in der Bewegung zwischen Fundstück und Gedankenfigur, zwischen Bild und Stimme, zwischen Erinnerung und Gegenwart.

25.

APRIL

2025

Generationen von

Bildern, von Johannes Gierlinger

Im METRO Kinokulturhaus in Wien vom 24.-30.02.2025, ist ein sehr starker Film von Johannes Gierlinger. GENERATIONEN VON BILDERN ist ein filmischer Essay, der sich mit der Macht der Bilder und ihrer Fähigkeit, Geschichte zu konstruieren und zu verzerren, beschäftigt. Durch Archivaufnahmen aus der Diktatur wird ein Bild von Albanien unter Enver Hoxha gezeichnet, in dem Propaganda, kollektive Inszenierungen und politisch motivierte Narrative die Geschichte prägten. Doch der Film geht über das Sichtbare hinaus und sucht in den Leerstellen, in dem, was nicht erzählt wurde, nach verborgenen Erzählungen. Die Statuen, die Gedichte, die Erinnerungen – sie alle tragen die Spuren der Vergangenheit, die in der Gegenwart weiterwirken.

Diese Auseinandersetzung mit den Abwesenden und den Unausgesprochenen erinnert an die Fragestellungen, die auch in meinem eigenen Fotofilm Made in Algeria behandelt werden. In diesem Film wurde der Blick auf das Abwesende geworfen, konkret auf die Greueltaten der französischen Kolonialgeschichte, die im Geschichtsunterricht französischer Schüler_innen größtenteils unsichtbar bleiben. In beiden Werken geht es um das, was aus dem historischen Diskurs ausgeschlossen wurde, um die Bilder und Geschichten, die noch immer in den politischen und kulturellen Erzählungen verborgen sind.

Wie in Made in Algeria wird auch in GENERATIONEN VON BILDERN die Frage aufgeworfen, wie Bilder von der Vergangenheit konstruiert, archiviert und inszeniert werden. Beide Filme reflektieren über die eigene Rolle als Bilderschaffende und über die Möglichkeit, diese Bilder zu hinterfragen und in neue Erzählungen zu überführen.

Durch diese vergleichende Perspektive entsteht ein vielschichtiges Verständnis für das Verhältnis von Geschichte, Erinnerung und den Medien, die diese vermitteln – für die Möglichkeit und Notwendigkeit, das Abwesende sichtbar zu machen.

10.

April

2025

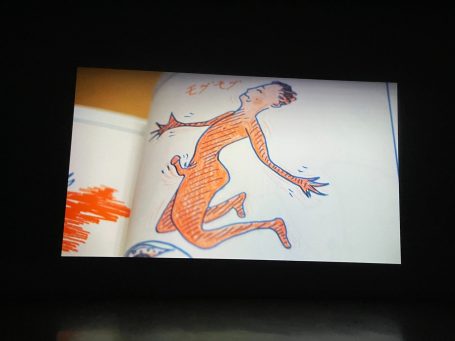

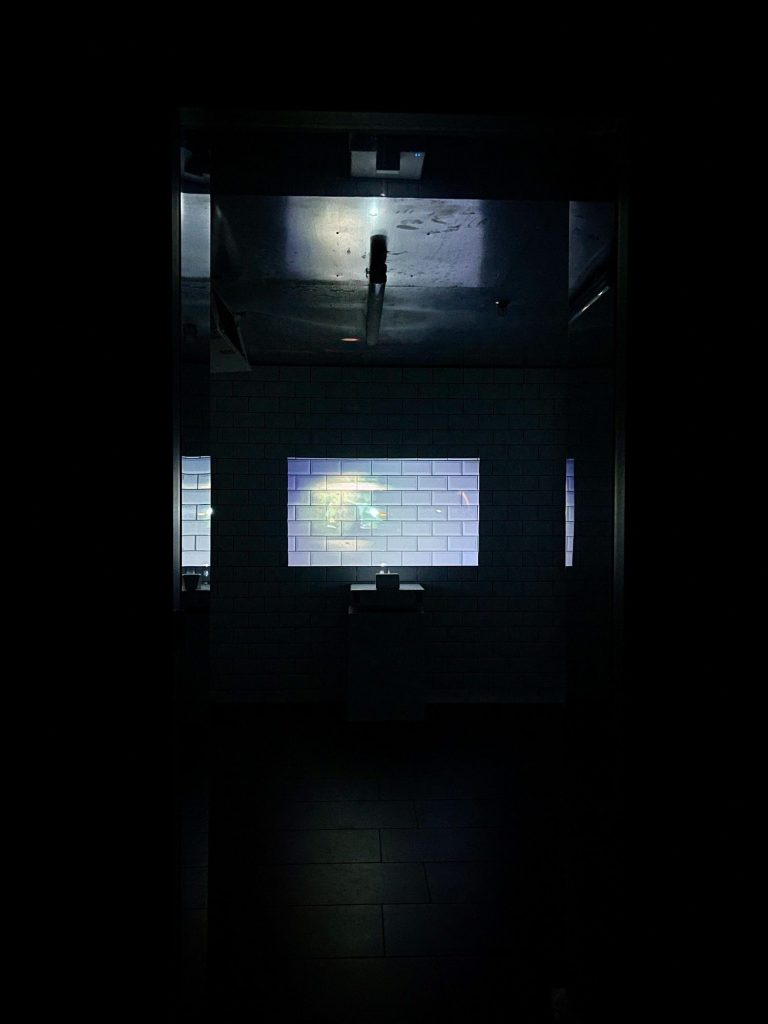

Kooperationsprojekt mit HAUNT, Jakub Šimčik und Alba D’Urbano

Im Rahmen des Kurses Künstlerische Strategien entstand 2025 das interdisziplinäre Ausstellungsprojekt Vertigo. Ziel war es, psychische Gesundheit und neurodivergente Perspektiven künstlerisch zu thematisieren – Aspekte, die häufig im Verborgenen bleiben und gesellschaftlich tabuisiert sind. Die Ausstellung wurde am 10. April in Haus 3 eröffnet und stieß auf großes Interesse.

Das Projekt wurde konzipiert in Zusammenarbeit mit dem Berliner Kunstraum HAUNT, der Künstlerin und Kuratorin Alba D’Urbano sowie dem Performer und bildenden Künstler Jakub Šimčik. Es fand unter pädagogischer Leitung innerhalb des schulischen Kontexts statt und wurde durch die Expertise der psychologischen Psychotherapeutin Nicole Florschütz begleitet.

Ausgangspunkt war eine intensive Auseinandersetzung mit der Ausstellung Disruptions bei HAUNT, kuratiert von Alba D’Urbano. In Anlehnung an deren Fragestellungen entwickelten die beteiligten Schüler*innen eigene künstlerische Positionen, die auf vielfältige Weise Themen wie sensorische Überforderung, Stigmatisierung, Isolation und das Spannungsverhältnis zwischen innerem Erleben und äußerer Erwartung verhandelten.

Die gezeigten Arbeiten umfassten Installationen, Soundarbeiten, Videos, Zeichnungen und digitale Medien. Sie boten Einblick in persönliche Erfahrungsräume und luden dazu ein, gesellschaftliche Normen und Zuschreibungen zu hinterfragen.

Zugang zum Blog: